En France, la Méthode Bilan Carbone® s’impose comme l’outil de référence pour piloter une stratégie climat solide et crédible. Conçue par l’ADEME et aujourd’hui portée par l’Association Bilan Carbone (ABC), la méthode Bilan Carbone® vous offre un cadre structurant pour identifier vos émissions, comprendre leurs causes et définir vos leviers de réduction.

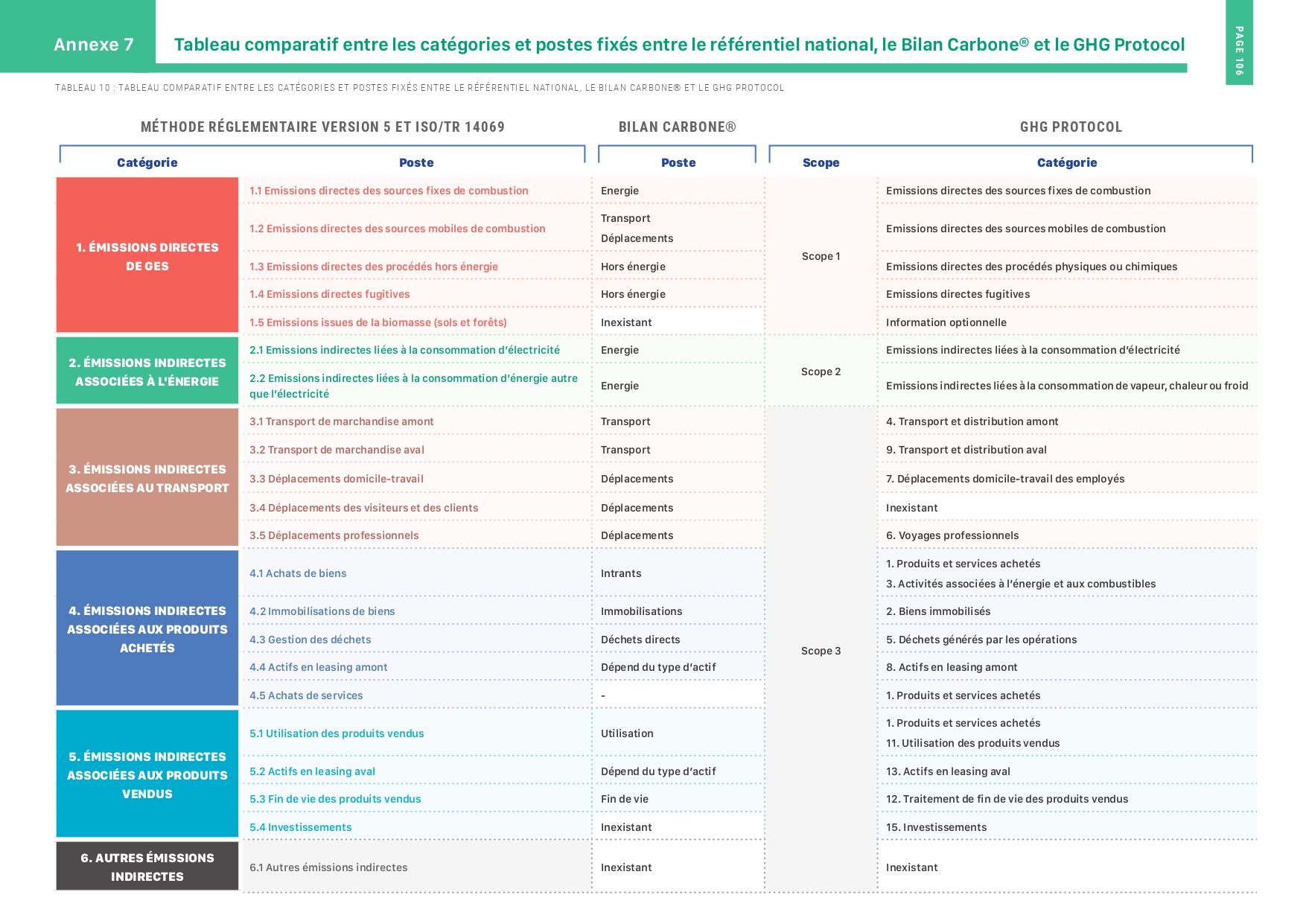

Elle est compatible avec les principaux référentiels réglementaires et méthodologiques : le BEGES réglementaire en France, elle facilite la complétude de la norme ESRS E1 de la directive européenne CSRD, ou encore les standards internationaux comme le GHG Protocol ou l’ISO 14064-1.

Dans cet article, nous allons vous guider pas à pas : comprendre les principes de la Méthode Bilan Carbone®, découvrir les étapes clés et voir comment l’appliquer concrètement au sein de votre organisation.

Ce qu’il faut retenir

- La méthode Bilan Carbone® ne se limite pas à mesurer les émissions. Son objectif est d’identifier les postes d’émissions, de mobiliser les parties prenantes et surtout de transformer les résultats en plan d’action concret pour engager une trajectoire climat crédible.

- Elle est compatible avec les BEGES-R, le GHG Protocol (scopes 1, 2 et 3), l’ISO 14064 et la CSRD. Elle permet donc de répondre aux exigences locales tout en restant lisible à l’échelle internationale.

- La version 9 du Bilan Carbone® structure désormais la démarche en 7 étapes, intègre une mobilisation formalisée des parties prenantes, propose une évaluation externe volontaire (audit indépendant), et décline la méthode selon trois niveaux de maturité (Initial, Standard, Avancé) pour s’adapter à la capacité et à l’ambition de chaque organisation.

- Le Bilan Carbone® doit déboucher sur un plan de transition. Sa valeur réelle n’est pas seulement d’établir un diagnostic, mais de structurer une démarche de réduction des émissions durable, crédible et adaptée aux moyens de l’entreprise.

Qu’est-ce que la méthode Bilan Carbone® ?

Avant d’aller plus loin, il est essentiel de rappeler ce qu’est la méthode Bilan Carbone®. Mise au point au début des années 2000 par l’ADEME, elle est aujourd’hui portée par l’Association Bilan Carbone (ABC), qui en assure la diffusion et l’évolution.

Vous pouvez voir cette méthode comme un outil pratique pour transformer votre organisation. Son intérêt n’est pas seulement de mesurer des émissions mais bien de vous donner les clés pour bâtir un plan d’action. L’ABC fixe trois grands objectifs.

- Le premier consiste à comptabiliser de la manière la plus rigoureuse et exhaustive possible toutes les émissions, qu’elles soient directes ou indirectes.

- Le deuxième vise à mobiliser vos parties prenantes, internes comme externes, afin que la transition ne soit pas qu’une affaire de chiffres mais aussi une démarche collective.

- Enfin, le troisième objectif est d’élaborer un plan de réduction des émissions qui soit ambitieux, réaliste et pilotable dans le temps.

Il s’agit du moyen le plus fiable pour orienter une stratégie climat et engager une véritable transformation. C’est aussi un outil qui s’adapte à toutes les échelles, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un produit ou même d’un territoire.

Concrètement, la première étape de toute démarche repose sur l’identification des postes d’émissions.

Quels postes d’émissions prendre en compte ?

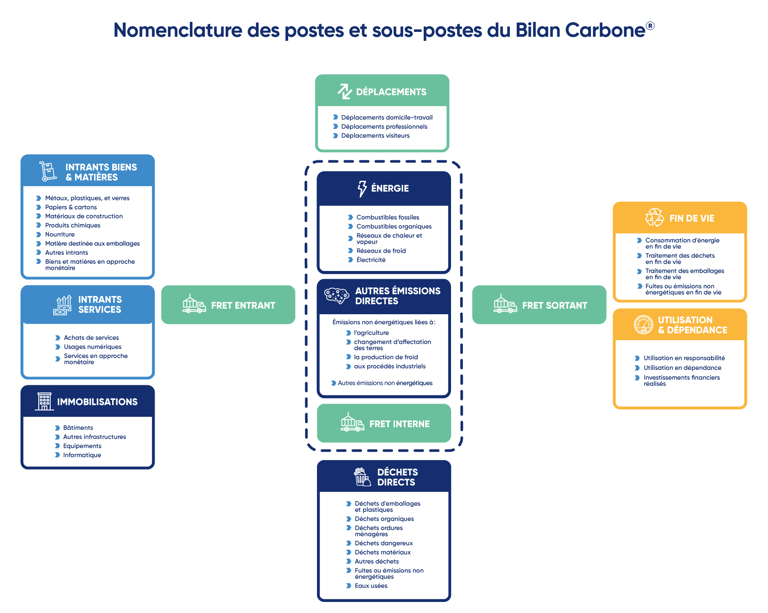

Réaliser un Bilan Carbone®, c’est d’abord identifier les activités qui génèrent des gaz à effet de serre.

Ces émissions sont classées en postes et sous-postes d’émissions. Elles couvrent aussi bien les consommations d’énergie directes que les impacts liés aux achats, aux déplacements ou encore à la fin de vie des produits. L’objectif est d’inclure toutes les émissions possibles, de la manière la plus exhaustive possible.

Pour mieux visualiser, vous pouvez lire le schéma officiel de l’ABC qui détaille les postes et sous-postes.

Cette nomenclature a un autre avantage. Elle permet de faire le lien avec les formats réglementaires français (BEGES), les normes internationales comme l’ISO 14064-1 et les scopes 1, 2 et 3 du GHG Protocol.

Autrement dit, le Bilan Carbone® n’est pas une méthode isolée mais un cadre pleinement compatible avec les standards internationaux.

Un pas de plus vers la neutralité carbone

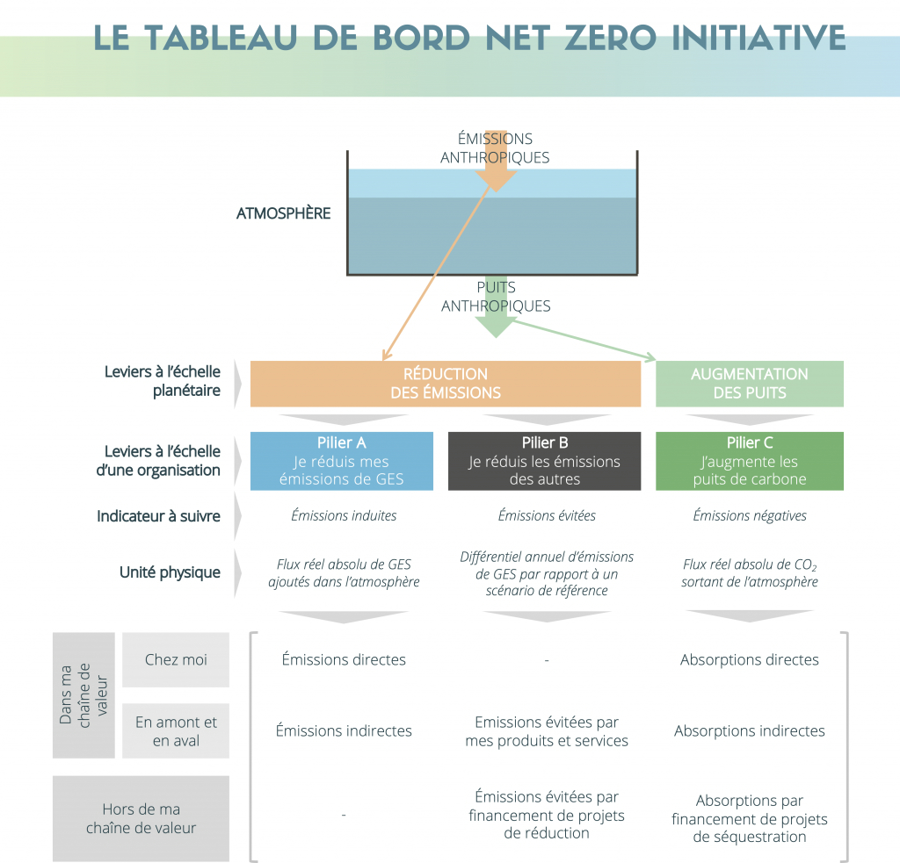

La méthode ne s’arrête pas à la mesure des émissions.

Elle s’inscrit aussi dans une logique plus large de contribution à la neutralité carbone mondiale. Elle est compatible avec le référentiel Net Zero Initiative, qui organise l’action climatique d’une organisation autour de trois piliers complémentaires :

Le premier pilier consiste à réduire vos propres émissions. Le deuxième encourage la contribution à la réduction des émissions d’autres acteurs, par exemple vos fournisseurs ou vos clients. Le troisième porte sur le développement de puits de carbone capables de capter durablement du CO₂.

Cette approche place la méthode Bilan Carbone® au cœur des stratégies climat les plus ambitieuses. Elle vous aide à comprendre où se situe votre marge de manœuvre et comment maximiser votre contribution à l’effort collectif.

Mais pour agir, encore faut-il savoir traduire vos données en émissions mesurables.

Comment transformer des données en émissions ?

Identifier vos sources d’émissions n’est qu’une première étape.

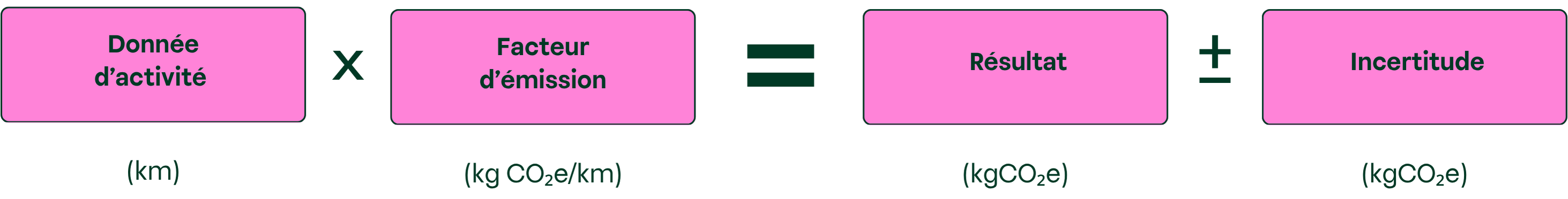

Pour rendre un Bilan Carbone® opérationnel, il faut les quantifier. Autrement dit, comment relier une facture d’électricité, un kilomètre parcouru ou un litre de carburant à des tonnes de CO₂e ?

La réponse se trouve dans la comptabilisation carbone, dont le principe est simple.

On mesure une donnée d’activité, comme un volume de carburant ou une consommation d’énergie. On applique ensuite un facteur d’émission, c’est-à-dire la quantité moyenne de gaz à effet de serre libérée par unité consommée. Le produit des deux donne une estimation des émissions.

Les facteurs d’émission proviennent pour la plupart de bases de données spécialisées, la plus utilisée en France étant la Base Empreinte® de l’ADEME.

Les résultats obtenus comportent toujours une marge d’incertitude, car il s’agit d’estimations. La méthode recommande donc de privilégier les données physiques, plus précises et plus actionnables, plutôt que les ratios monétaires, qui restent utiles en dernier recours mais moins fiables.

Un Bilan Carbone® n’a donc jamais la prétention d’être exact au kilogramme près. Sa force réside dans sa transparence et dans sa capacité à mettre en évidence les leviers d’action.

Au-delà de cette mécanique de calcul, il est important de comprendre la place du Bilan Carbone® parmi les démarches de transition bas-carbone. C’est là que la méthode prend toute sa dimension, bien au-delà d’un simple exercice de comptabilité.

Pourquoi choisir la méthode Bilan Carbone® ?

La méthode Bilan Carbone® s’inscrit aujourd’hui parmi les outils incontournables pour structurer une démarche de transition bas carbone.

Nous l’avons énoncé avant, elle ne se limite pas à mesurer des émissions, elle donne un cadre clair pour comprendre vos impacts, définir des priorités et engager vos équipes dans l’action.

Contrairement à d’autres référentiels souvent plus techniques ou se limitant au calcul des émissions sans plan d’action, comme la norme ISO 14064 ou le GHG Protocol, le Bilan Carbone® se distingue par son côté actionnable.

Il accompagne les organisations dès le cadrage du périmètre et jusqu’au pilotage d’un plan de transition, en intégrant l’analyse des risques, les opportunités et la mobilisation collective. Il devient un véritable levier de management environnemental et fait progresser la maturité de l’organisation.

Autre atout majeur, son articulation avec les cadres réglementaires et internationaux.

Comme expliqué plus tôt, le Bilan Carbone® est compatible avec le BEGES en France, le GHG Protocol (scopes 1, 2 et 3), l’ISO 14064 et la CSRD européenne. Vous avez en fait, un outil à la fois reconnu sur le plan international et adapté aux spécificités locales, utilisable aussi bien par une PME que par une multinationale.

La méthode évolue régulièrement pour intégrer les avancées scientifiques et réglementaires. Sa version 9, publiée fin 2024, introduit trois niveaux de maturité : initial, standard et avancé.

Ils permettent à chaque organisation de progresser à son rythme, en fonction de ses moyens et de ses ambitions.

Si nous devons vous résumer en 2 phrases pourquoi choisir cette méthode : le Bilan Carbone® est plus qu’un simple outil de comptabilité des émissions. C’est une méthode structurante, pragmatique et tournée vers l’action, qui vous aide à aligner votre trajectoire avec les objectifs de neutralité carbone.

Connaître les points d’attention de la méthode Bilan Carbone® avant de la choisir

Solide et largement utilisée, la méthode Bilan Carbone® reste un outil. Et comme tout outil, elle a des points d’attention à anticiper pour mener au mieux son bilan.

1. Dépendance à la qualité des données et scope 3 difficile à modéliser

La méthode repose sur vos données d’activité réelles : consommation d’énergie, volumes achetés, déplacements, fret, achats de prestations…

Certaines informations sont faciles à suivre. Par exemple, vous connaissez précisément vos consommations d’électricité ou les kilomètres parcourus par vos véhicules.

Mais d’autres sont beaucoup plus délicates à collecter. Les données liées aux fournisseurs, au transport des marchandises ou à la fin de vie des produits que vous vendez sont souvent incomplètes ou approximatives.

Ces éléments appartiennent au scope 3 du GHG Protocol (correspond en France aux catégories 3, 4, 5 et 6 du BEGES). Or, selon le Carbon Disclosure Project, ce scope 3 représente en moyenne plus de 75 % des émissions d’une organisation. Il constitue donc un levier majeur de réduction, mais aussi la partie la plus complexe à modéliser correctement.

2. Absence des émissions évitées

Le Bilan Carbone® calcule uniquement les émissions générées par vos activités. Il ne prend pas en compte les émissions évitées. Ces dernières correspondent pourtant à des situations où une solution réduit les émissions par rapport à une alternative classique.

Un ordinateur reconditionné émet beaucoup moins qu’un appareil neuf. Un trajet en covoiturage réduit l’empreinte par passager comparé à un trajet en voiture individuelle. Ces bénéfices existent, mais ils ne figurent pas dans les résultats du Bilan Carbone®.

Ils peuvent néanmoins être mis en avant dans votre communication ou vos rapports extra-financiers.

3. Limites en contexte international

La méthode Bilan Carbone® a été conçue dans un cadre français, avec un objectif pédagogique fort et une approche très complète des émissions.

Elle est donc particulièrement adaptée aux PME et ETI implantées en France, ou aux entités françaises de groupes plus larges.

En contexte international, l’enjeu est souvent d’harmoniser les pratiques de reporting climat à l’échelle de plusieurs pays.

Dans ce cas, le GHG Protocol est généralement privilégié comme référentiel commun, car il est plus largement reconnu à l’international et facilite la consolidation des données entre filiales.

Cela n’empêche pas d’utiliser la méthode Bilan Carbone® en complément, notamment au niveau local, pour bénéficier d’une approche plus opérationnelle et compatible avec les exigences réglementaires françaises et européennes.

La méthode Bilan Carbone® en 7 étapes

La méthode permet de structurer une démarche climat pas à pas, en impliquant progressivement toutes les parties prenantes de l’organisation.

Voici les 7 étapes clés définies par l’ABC pour mener un Bilan Carbone® complet.

1. Cadrer la démarche

La première étape consiste à définir le cadre du projet. Cela signifie évaluer le niveau de maturité de l’organisation en matière de comptabilité carbone : s’agit-il d’un premier Bilan Carbone® ou d’une démarche déjà bien installée ?

Trois niveaux de maturité sont proposés par l’ABC afin d’adapter les exigences à chaque situation : Initial, Standard et Avancé

Ce cadrage inclut également la mise en place d’une gouvernance interne claire, l’implication des instances hiérarchiques, ainsi que la formation des équipes concernées. L’objectif est de poser des bases solides pour une démarche adaptée, réaliste et pilotée efficacement.

2. Définir le périmètre

L’organisation délimite ensuite le périmètre de son Bilan Carbone® : entités concernées, période étudiée, sources d’émissions incluses. Cette étape garantit que toutes les émissions directes et indirectes pertinentes seront intégrées, et ouvre la réflexion sur les risques et opportunités de transition.

3. Programmer la mobilisation

La mobilisation des parties prenantes est une composante essentielle de la méthode. Elle vise à sensibiliser et impliquer l’ensemble des équipes tout au long du processus.

L’ABC définit des attendus précis, c’est-à-dire des messages et des contenus clés qui doivent absolument être transmis pour favoriser le passage à l’action et permettre une réduction réelle des émissions.

En revanche, les moyens choisis (ateliers, supports, outils de communication…) sont laissés à l’appréciation de chaque organisation, en fonction de sa culture et de ses ressources.

Cette mobilisation continue assure une dynamique collective et une appropriation durable de la démarche.

4. Comptabiliser les émissions

Les données d’activité (énergie, déplacements, achats, logistique, déchets…) sont collectées, puis converties en tonnes de CO₂-équivalent grâce à des facteurs d’émission.

Cette étape aboutit à un profil d’émissions détaillé, présenté en toute transparence avec ses marges d’incertitude.

5. Établir un plan de transition

À partir du diagnostic, un plan de transition est défini : objectifs de réduction, actions chiffrées et hiérarchisées, trajectoire alignée avec les ambitions de l’organisation. Des indicateurs de suivi permettent d’en mesurer les progrès dans le temps.

6. Synthèse et restitution

Les résultats du Bilan Carbone® (profil d’émissions, plan de transition, indicateurs) sont rassemblés dans une synthèse construite par l’organisation ou son prestataire, puis restitués en interne.

Les livrables peuvent répondre à des besoins internes, réglementaires ou méthodologiques.

À des fins de mutualisation et de comparaison sectorielle, un profil d’émissions anonymisé peut ensuite être déposé sur la plateforme de l’OCCF — sans mention du nom de l’organisation — pour enrichir la base de données collective.

7. Évaluer la qualité du Bilan Carbone®

Enfin, une évaluation indépendante peut être réalisée pour attester de la qualité de la démarche.

Cette étape est facultative, mais un audit réussi permet de revendiquer un Bilan Carbone® évalué, gage de crédibilité et de transparence.

Depuis 2025, la version 9 actualise ces étapes et introduit des nouveautés majeures, pensées pour rendre la méthode plus lisible et plus efficace.

Ce que change la version 9 de la méthode (2025)

Publiée fin 2024 et entrée en application au 1er janvier 2025, la version 9 marque un tournant pour la méthode Bilan Carbone®.

Plus qu’une mise à jour technique, c’est une refonte stratégique qui fait évoluer le bilan d’un exercice statique vers une démarche active, structurée et ambitieuse.

Elle renforce la lisibilité de la méthode, son alignement avec les standards internationaux et sa capacité à embarquer les organisations dans une transition bas-carbone durable.

La V9 introduit ainsi plusieurs nouveautés majeures qui modifient en profondeur la façon de conduire un Bilan Carbone®.

Une mobilisation accrue des parties prenantes

La méthode passe désormais de cinq à sept étapes, avec l’introduction d’une nouvelle phase dédiée à la mobilisation.

Le terme “sensibilisation” a été remplacé par “mobilisation” pour insister sur l’importance d’impliquer activement les parties prenantes tout au long de la démarche, et pas uniquement au démarrage.

Cette évolution traduit une volonté de mettre les organisations en mouvement vers des actions de réduction concrètes et collectives.

L’introduction d’une étape d’évaluation et d’audit

Une autre nouveauté, c’est l’étape finale et facultative qui permet désormais de faire auditer son Bilan Carbone® par une tierce partie.

Jusqu’ici, il n’existait pas de reconnaissance officielle de la conformité d’un bilan. Cet audit renforce la fiabilité des résultats, aide à identifier des axes d’amélioration et crédibilise la communication externe.

Un guide en format Wiki

La V9 abandonne le traditionnel guide méthodologique en PDF pour adopter un format wiki moderne et interactif.

Plus fluide et intuitif, il facilite la recherche d’information et sera mis à jour en continu, sans attendre une future version 10.

Ce format évolutif intégrera au fil du temps les travaux de l’ABC, notamment sur l’empreinte produit ou les émissions évitées. Ces évolutions structurent un cadre plus dynamique et plus pédagogique, pensé pour rendre la méthode accessible à toutes les organisations.

Trois niveaux de maturité pour s’adapter à chaque profil

Pour encourager toutes les entreprises à s’engager dans la transition, la version 9 introduit trois niveaux de maturité.

Chaque organisation peut ainsi choisir le niveau qui correspond à ses capacités, à son expérience et à ses ressources.

- Niveau initial : destiné aux structures qui débutent, avec peu de ressources. Il permet de répondre à l’obligation réglementaire BEGES ou de se lancer via le Diag Décarbon’Action. C’est une première approche pour se familiariser avec la méthode et construire un plan simple, axé sur des objectifs à court terme.

- Niveau standard : le plus courant. Il inclut une comptabilité complète des émissions et l’amorce d’un plan de transition chiffré, avec des objectifs à moyen terme. Ce niveau implique davantage la gouvernance et favorise l’adhésion des parties prenantes, en intégrant pleinement la dimension collective.

- Niveau avancé : pensé pour les entreprises qui maîtrisent déjà les enjeux bas carbone. Il intègre une trajectoire stratégique de décarbonation, une analyse des risques et une transformation du modèle économique. Ce niveau permet d’utiliser des référentiels comme ACT Pas à Pas (👉 voir notre guide ACT Pas à Pas) pour élaborer un plan ambitieux et aligné sur le long terme.

💡Bon à savoir : notre programme ACT Pas à Pas accompagne les entreprises qui souhaitent atteindre ce niveau de maturité. Nous aidons vos équipes à transformer le Bilan Carbone® en véritable trajectoire stratégique et pilotée dans le temps.

Une meilleure prise en compte des incertitudes

La V9 améliore le traitement des incertitudes liées aux données et aux calculs. Les limites mathématiques de la version précédente ont été corrigées, et une double approche qualitative et quantitative est désormais proposée.

Cela permet de clarifier la fiabilité des résultats, de mieux qualifier la qualité des données et d’aider les entreprises à prioriser leurs efforts sur les postes les plus structurants.

Un socle renforcé et compatible avec les normes internationales

Les ajustements méthodologiques rendent la méthode plus cohérente avec les référentiels internationaux tels que l’ISO 14064, le GHG Protocol et les exigences de la CSRD.

La V9 s’intègre aussi plus facilement dans d’autres démarches de transition comme la SBTi ou les méthodes ACT. Elle devient ainsi un outil transversal, capable de répondre aux obligations réglementaires tout en soutenant les ambitions stratégiques des organisations.

Un plan de transition au cœur de la démarche

Enfin, le plan de transition occupe désormais une place centrale dans la méthode.

Déjà présent dans les versions précédentes, il fait l’objet d’exigences renforcées : objectifs chiffrés, actions concrètes, gouvernance dédiée, échéances à court, moyen et long terme.

Les trois niveaux de maturité introduits par la V9 permettent à toutes les organisations, quel que soit leur profil, de répondre à cette exigence.

Plus qu’un outil de mesure, le Bilan Carbone® devient une démarche de transition bas-carbone à part entière.

Quelle formule d’accompagnement choisir ?

Certaines organisations choisissent de réaliser leur Bilan Carbone® en interne.

D’autres délèguent entièrement la démarche à un cabinet. Mais dans les deux cas, le risque est que, sans montée en compétences des équipes et sans cadre collectif, le bilan reste figé. Il se limite à un diagnostic quand il devrait devenir un outil de pilotage stratégique.

C’est précisément là qu’intervient WeCount.

Notre plateforme permet de mesurer vos émissions, d’automatiser vos reportings réglementaires et de centraliser vos données, qu’il s’agisse du Bilan Carbone®, du BEGES, du GHG Protocol, de la CSRD, de la SBTi ou encore du CDP. Vous disposez ainsi d’une base solide et fiable, indispensable pour structurer votre démarche.

Mais l’outil n’est qu’un point de départ. L’accompagnement Bilan Carbone que nous proposons se vit aussi en collectif. Pendant quatre mois, vous progressez aux côtés d’autres organisations de votre secteur. Vous partagez vos pratiques, échangez sur vos difficultés et transformez votre diagnostic en un plan de réduction concret et ambitieux.

Enfin, nos experts vous accompagnent sur-mesure avec une logique d’autonomie. L’objectif n’est pas de faire à votre place, mais de renforcer vos compétences pour que vos équipes soient capables de piloter la transition dans la durée. Le Bilan Carbone® ne devient pas seulement une photo de votre organisation, il se transforme en moteur de transformation, en gouvernance renforcée et en crédibilité accrue de vos engagements.

Avec WeCount, vous disposez d’un cadre fiable, engageant et conçu pour inscrire votre organisation dans une trajectoire climat robuste et durable.

Contactez l’un de nos experts adapté à votre secteur d’activité → je prends contact

Comment collecter les données efficacement ?

La collecte des données est souvent l’étape la plus chronophage d’un Bilan Carbone®.

Pourtant, elle conditionne la fiabilité des résultats et la pertinence des actions qui en découleront. La clé consiste à bien structurer la démarche dès le départ pour transformer cette phase en véritable levier plutôt qu’en contrainte.

Tout commence par la désignation d’un chef de projet et de relais internes. Selon les postes à couvrir, il peut s’agir des équipes achats, énergie, logistique ou ressources humaines. Leur rôle est d’identifier les données disponibles, de vérifier leur qualité et d’assurer une remontée régulière de l’information.

Il est ensuite essentiel de définir clairement le périmètre d’étude. Une entreprise multi-sites, avec plusieurs niveaux hiérarchiques et des entités autonomes, ne mobilisera pas ses ressources de la même manière qu’une structure plus centralisée. Le cadrage initial permet d’éviter les zones d’ombre et de clarifier les responsabilités.

Vient alors un choix stratégique : souhaitez-vous mener le travail entièrement en interne ou bénéficier d’un accompagnement extérieur ? Dans tous les cas, la première étape consiste à réaliser l’inventaire des données disponibles, afin de mesurer les manques et d’anticiper les priorités.

Reste enfin à décider de l’outil de collecte. Beaucoup commencent avec le tableur Bilan Carbone® proposé par l’Association Bilan Carbone (ABC). Mais pour gagner en efficacité et en fiabilité, un logiciel dédié offre de nombreux avantages : centralisation des données, traçabilité des sources, automatisation des calculs et reporting réglementaire simplifié. Si vous vous interrogez sur le bon choix, nous avons détaillé les critères essentiels dans notre guide sur les logiciels Bilan Carbone®.

Une fois la collecte et les calculs effectués, que faire de ce diagnostic ?

Et après le Bilan Carbone® ? Structurer sa trajectoire climat

Réaliser un Bilan Carbone® n’est pas une fin en soi. Le vrai enjeu est d’en faire un outil durable afin de comprendre ses émissions, embarquer ses équipes et transformer l’essai en un plan climat crédible et ambitieux.

Le prolongement logique, c’est le lancement d’un plan ACT Pas à Pas. Cette démarche, portée par l’ADEME, permet de construire une trajectoire climat alignée sur les objectifs de l’Accord de Paris. Elle articule gouvernance, plan d’action, pilotage et stratégie long terme.

Le Bilan Carbone® peut aussi s’intégrer dans des engagements SBTi ou Net Zero, pour inscrire l’entreprise dans un cadre international reconnu.

Un Bilan Carbone® n’a de valeur que s’il se traduit en plan d’action. Avec WeCount, vous accédez à un programme ACT Pas-à-Pas conçu pour passer de la mesure à la transformation.

Pendant 12 mois, vos équipes définissent une trajectoire de réduction alignée avec l’Accord de Paris, identifient leurs risques et opportunités climatiques, et bâtissent un plan d’actions chiffré, validé par la direction. Ce plan devient aussi la base de votre reporting CSRD (ESRS E1).

Notre approche repose sur quatre piliers complémentaires :

- Collectif : avancez aux côtés d’autres organisations de votre secteur, échangez vos pratiques et tirez parti de l’énergie d’un groupe.

- Formation : développez les compétences climat et ESG de vos équipes grâce à l’intervention d’experts et de pionniers de la transition.

- Accompagnement expert : bénéficiez d’un consultant spécialisé dans votre secteur pour sécuriser chaque étape de la démarche.

- Plateforme carbone : appuyez-vous sur un outil robuste de comptabilité carbone et de reporting pour gagner en efficacité et piloter vos résultats en continu.

Avec WeCount, vos données carbone deviennent un levier stratégique. Vous ne restez pas seuls face à la complexité : vous intégrez une communauté, vous montez en compétences, et vous structurez une stratégie climat crédible, ambitieuse et durable.

Quel coût et quels financements possibles ?

Le coût d’un Bilan Carbone® dépend de plusieurs paramètres : le choix du prestataire (cabinet ou logiciel SaaS), le périmètre couvert (scopes 1, 2, 3), la taille de l’entreprise et la complexité de sa structure.

Pour une PME, il faut compter en moyenne autour de 10 000 € avec un cabinet de conseil couvrant l’ensemble des scopes.

Avec une plateforme en ligne de suivi des émissions, les tarifs varient généralement entre 1 000 et 5 000 €, selon le degré d’analyse et le suivi attendu. Certaines solutions fonctionnent par abonnement mensuel, de l’ordre de 100 à 500 €/mois.

Pour une grande entreprise, le budget peut grimper à plusieurs dizaines de milliers d’euros, surtout si les données à collecter sont nombreuses ou si l’organisation est implantée à l’international.

Afin de lever les freins budgétaires, l’ADEME et Bpifrance proposent le Diag Décarbon’Action, destiné aux entreprises de moins de 500 salariés n’ayant jamais réalisé de Bilan Carbone®. Cet accompagnement comprend :

- la réalisation du Bilan Carbone® ;

- la co-construction d’une stratégie climat ;

- l’appui au lancement des premières actions.

Après subvention, le reste à charge est de 6 000 € pour l’entreprise éligible (Source : BPI France).

Chez WeCount, nous savons que l’investissement ne se mesure pas seulement en euros ou en tonnes de CO₂ évitées. Un Bilan Carbone bien mené, intégré à une stratégie climat, crée aussi de la valeur : une meilleure conformité réglementaire, image de marque renforcée, anticipation des risques financiers liés au climat et fidélisation de vos clients.

Pourquoi choisir WeCount pour structurer votre Bilan Carbone ?

Nous aidons les organisations à aller au-delà du simple calcul. L’enjeu aujourd'hui est d’aider les équipes climat à monter en compétences, à structurer leur démarche et à la faire vivre dans la durée. Ce qui fait notre différence avec d'autres acteurs du marché, c’est la combinaison d’un logiciel de comptabilité carbone robuste, pensé pour être collaboratif, simple à prendre en main, et nos programmes collectifs conçus pour échanger avec vos pairs, transmettre les bons réflexes et embarquer les équipes dans l’action.

Concrètement, nous proposons un programme bilan carbone collectif sur 4 mois avec un accompagnement sur :

- la réalisation de la cartographie des flux ;

- la définition des méthodes de calcul pour chaque poste d'émission;

- la collecte des données et la mobilisation des parties prenantes ;

- l'analyse des résultats du bilan carbone ;

- la construction d’un plan de décarbonation concret, adapté à vos enjeux sectoriels ;

- la réalisation de vos reportings règlementaires.

Notre plateforme numérique rend la démarche intuitive : centralisation des données, automatisation des calculs, reporting conforme (Bilan Carbone®, GHG, BEGES, CSRD), et pilotage de trajectoires alignées avec la SBTi.

Plus de 600 organisations nous font déjà confiance pour transformer leur bilan carbone en levier stratégique et opérationnel.

👉 Avec WeCount, votre Bilan Carbone® devient un moteur d’action durable : vous repartez non seulement avec un diagnostic solide, mais aussi avec une trajectoire claire et des premiers engagements concrets. Contactez-nous pour échanger sur votre projet de transition climat et ESG.

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)