Pour certaines organisations, le bilan carbone est une obligation légale via le BEGES réglementaire. Pour les autres, c’est un passage incontournable pour structurer une stratégie climat crédible et répondre aux nouvelles exigences de reporting (CSRD, SBTi, Net Zero…).

Dans cet article nous faisons le point sur les entreprises soumises à l’obligation de bilan GES, ce qu’un bilan conforme doit contenir, et les bonnes pratiques pour réaliser un bilan carbone complet et structurant (même sans obligation !).

Ce qu’il faut retenir

- Le BEGES est une obligation légale pour certaines structures, et son non-respect peut entraîner des amendes et nuire à la réputation.

- Le bilan carbone devient incontournable pour piloter une stratégie climat crédible, même lorsqu’il n’est pas obligatoire.

- Réaliser un bilan carbone, c’est anticiper les risques liés au climat, optimiser ses coûts et améliorer son attractivité commerciale.

- La CSRD impose dès 2025 un reporting extra-financier rigoureux, incluant les émissions de GES sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

- Des aides comme le Diag Décarbon’Action financent jusqu’à 40 % de l’accompagnement pour les PME, rendant la démarche accessible et structurée.

Le bilan carbone est-il obligatoire pour votre entreprise ?

Non, le bilan carbone n’est pas obligatoire. Mais certaines entreprises ont l’obligation de réaliser un bilan GES réglementaire, aussi appelé BEGES.

Ce point de départ crée souvent de la confusion. On emploie le terme bilan carbone de façon générique, sans distinguer les cadres réglementaires ou méthodologiques. Mais plusieurs notions coexistent.

Le bilan carbone (générique) désigne toute estimation des émissions de gaz à effet de serre d’une organisation. Il peut s’agir d’une approche maison, simplifiée ou fondée sur des outils reconnus. Sa rigueur dépend de la méthode utilisée.

Le Bilan Carbone® est une méthodologie précise, conçue par l’ADEME et aujourd’hui pilotée par l’ABC (l’Association pour la transition bas-carbone). C’est l’une des approches les plus complètes et reconnues en France.

Le BEGES réglementaire, quant à lui, est une obligation légale pour certaines structures. Il s’impose notamment aux entreprises de plus de 500 salarié·es en métropole, aux collectivités de plus de 50 000 habitants ou encore aux établissements publics de grande taille. Ce cadre est défini dans le Code de l’environnement.

Et pour les entreprises soumises à la CSRD, une autre exigence s’ajoute. Elles devront publier un reporting extra-financier intégrant leurs émissions de GES, selon une méthode basée sur le GHG Protocol. Une méthode plus internationale, mais tout aussi exigeante.

Lisez notre article plus complet, pour comprendre la différence entre le BEGES, GHG Protocol et le bilan carbone

Qui est concerné par le Bilan GES obligatoire ?

Après avoir clarifié les définitions, voyons maintenant quelles structures sont légalement concernées.

Le Bilan GES réglementaire ne s’applique pas à toutes les entreprises. Sont obligées de le réaliser :

- Les entreprises de plus de 500 salarié·es en métropole. En Outre-mer, le seuil est abaissé à 250 salariés.

- Les personnes morales de droit public de plus de 250 agents. Cela concerne par exemple des établissements publics comme des universités ou des hôpitaux.

- Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Communes, départements ou régions doivent aussi publier ce bilan.

La fréquence de publication varie selon le type de structure :

- Les entreprises doivent publier un bilan GES tous les 4 ans.

- Les collectivités et les établissements publics sont tenus de le faire tous les 3 ans.

Ces bilans doivent être transmis via la plateforme dédiée de l’ADEME et respecter le format réglementaire prévu.

Attention ! Ne pas publier son bilan GES réglementaire expose à plusieurs types de risques.

Quels sont les risques en cas de non-publication du BEGES ?

Le premier est juridique. La loi prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 €, portée à 20 000 € en cas de récidive. Ces sanctions sont prévues à l’article L.229-25 du Code de l’environnement.

Ce sont les DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) qui assurent le contrôle du respect de cette obligation. Elles peuvent solliciter les documents justificatifs, vérifier la conformité du contenu et engager une procédure de sanction.

Mais au-delà du risque légal, il y a des conséquences sur la réputation d’une organisation. Un défaut de publication peut nuire à la crédibilité de l’entreprise, notamment dans les appels d’offres publics ou privés. Les donneurs d’ordre sont de plus en plus attentifs à la performance extra-financière de leurs partenaires.

Certaines entreprises risquent aussi de perdre des clients ou de subir une pression accrue de la part de leurs parties prenantes : investisseurs, banques, salariés ou ONG.

La transparence sur les émissions devient une attente sociale et économique forte. Ne pas se conformer à cette exigence peut freiner le développement commercial ou l’accès au financement.

Pourquoi réaliser un bilan carbone complet même sans obligation ?

Anticiper vaut mieux que subir. Attendre l’obligation, c’est prendre le risque d’agir trop tard.

Les effets du dérèglement climatique impactent déjà les entreprises : hausse du coût des matières premières, tensions sur les chaînes d’approvisionnement, aléas climatiques, pressions réglementaires croissantes. Et comme le souligne le rapport Stern, ne rien faire coûterait entre 5 et 20 % du PIB mondial, contre environ 1 % pour une stratégie de prévention.

Réaliser un bilan carbone même sans obligation permet d’anticiper ces risques, de mieux piloter ses investissements et de préserver la viabilité économique de son activité. C’est aussi un levier de transformation pour améliorer sa performance, répondre aux attentes des clients, des talents et des financeurs.

Ce que doit contenir un Bilan GES conforme en 2025

À partir de 2025, le cadre réglementaire évolue pour renforcer la lisibilité des bilans GES.

La version 5 de la méthode réglementaire s’appuie sur la norme ISO/TR 14069. Elle remplace la classique séparation en scopes 1, 2 et 3 par six grandes catégories d’émissions, plus faciles à appréhender pour les non-spécialistes.

Ce changement vise à clarifier les postes d’émissions pour les organisations comme pour les lecteurs externes (clients, partenaires, institutions…). Détaillons ensemble ces 6 catégories d’émissions.

1. Émissions directes de GES

Ce sont les émissions que l’entreprise génère directement : chaudière au gaz, flotte de véhicules, climatisation. Cela correspond au scope 1 dans l’ancienne classification.

→ Exemples de données à collecter : consommations de gaz, carburants, fluides frigorigènes…

2. Émissions indirectes liées à l’énergie

Elles correspondent au scope 2. On y retrouve l’électricité achetée, mais aussi la chaleur, le froid ou la vapeur fournis par un prestataire externe.

→ Exemples de données à collecter : factures d’énergie, consommations détaillées par site…

3. Émissions indirectes liées au transport

A partir d’ici, les émissions correspondent au scope 3.

Cette catégorie regroupe les transports que l’entreprise ne maîtrise pas directement : livraisons, déplacements domicile-travail, visites clients.

→ Exemples de données à collecter : kilomètres parcourus, type de véhicule, données RH ou logistiques…

4. Émissions liées aux produits achetés

Elles couvrent les achats de biens, services, immobilisations ou déchets, très présents dans les secteurs à forte dépendance matière.

→ Exemples de données à collecter : factures, quantités, nature des produits ou matériaux...

5. Émissions liées aux produits vendus

Ce sont les émissions générées après la vente : usage du produit par les clients, fin de vie, recyclage ou élimination.

→ Exemples de données à collecter : scénarios d’usage, durée de vie estimée, hypothèses de fin de vie…

6. Autres émissions indirectes

Cette dernière catégorie regroupe les émissions plus diffuses : numérique, cloud, investissements financiers, etc.

→ Exemples de données à collecter : données d’usage numérique, postes comptables, services utilisés…

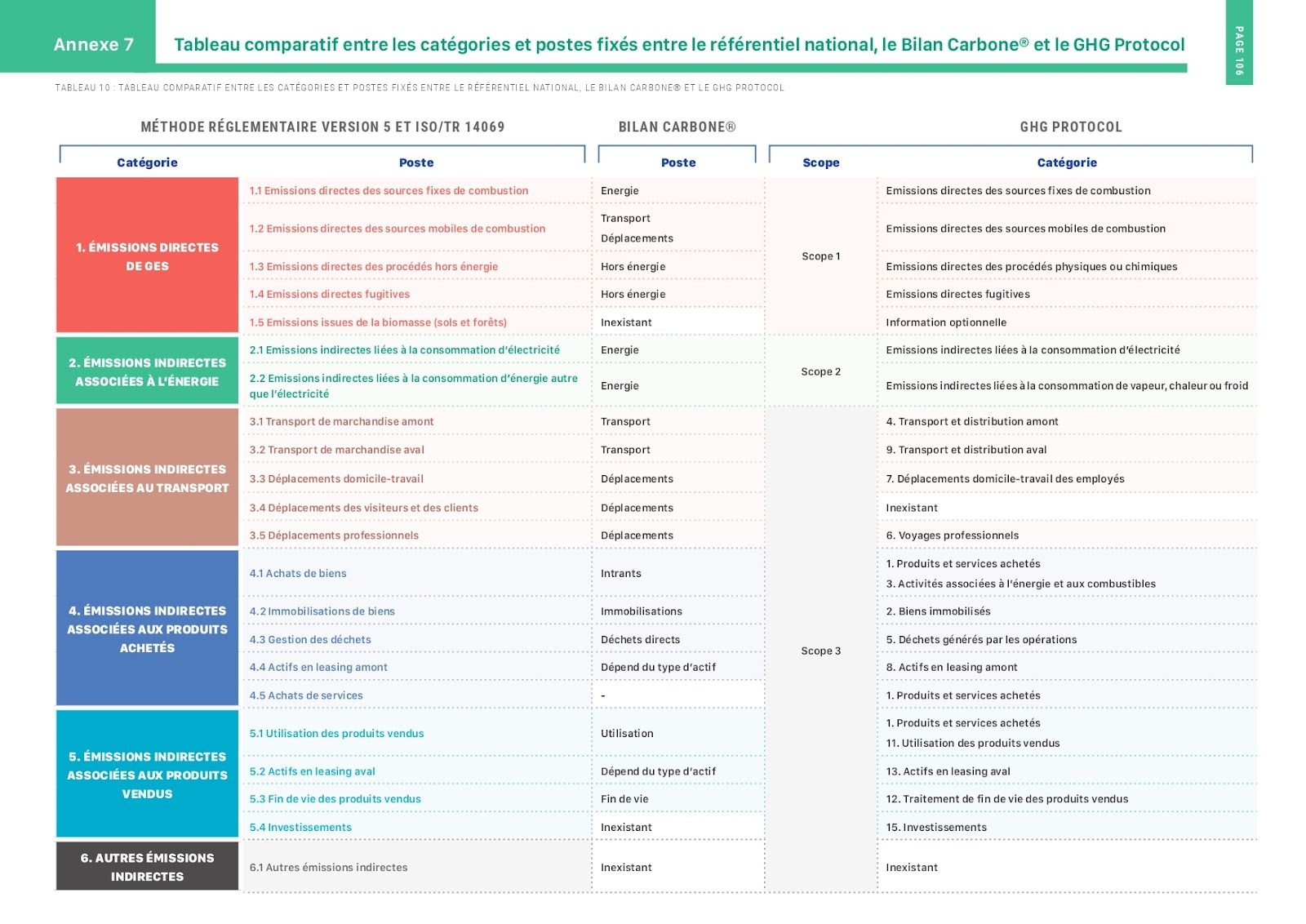

Tableau comparatif : BEGES, Bilan Carbone® et GHG Protocol

Pour mieux comprendre la correspondance entre les différentes méthodes de comptabilité carbone, le tableau ci-dessous met en parallèle les catégories et postes de la méthode réglementaire (version 5 / ISO TR 14069), du Bilan Carbone® et du GHG Protocol.

Cette mise en correspondance illustre la compatibilité entre les approches françaises et internationales.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter les bilans déjà publiés par d’autres entreprises sur la plateforme officielle de l’ADEME. Ces exemples permettent de mieux visualiser ce que doit contenir un bilan GES conforme et d’anticiper vos propres obligations.

6 étapes pour réaliser un Bilan GES réglementaire

Un Bilan GES ne se réduit pas à un calcul d’émissions. C’est une démarche structurée qui aide votre organisation à comprendre son impact et à définir une trajectoire crédible.

En suivant une méthode reconnue par l’ADEME, vous gagnez en clarté et en crédibilité.

1. Sensibiliser et mobiliser les équipes

Avant même de cadrer le projet, il est utile de prendre un temps pour expliquer la démarche. L’objectif est de mobiliser les personnes clés dès le départ.

Un atelier interne ou un point d'information permet de :

- clarifier les enjeux (climat, réglementation, stratégie),

- définir les rôles de chacun dans le processus,

- faciliter la collecte de données par les équipes métiers.

Cette étape, souvent sous-estimée, fluidifie le projet et évite les blocages dus à une mauvaise compréhension

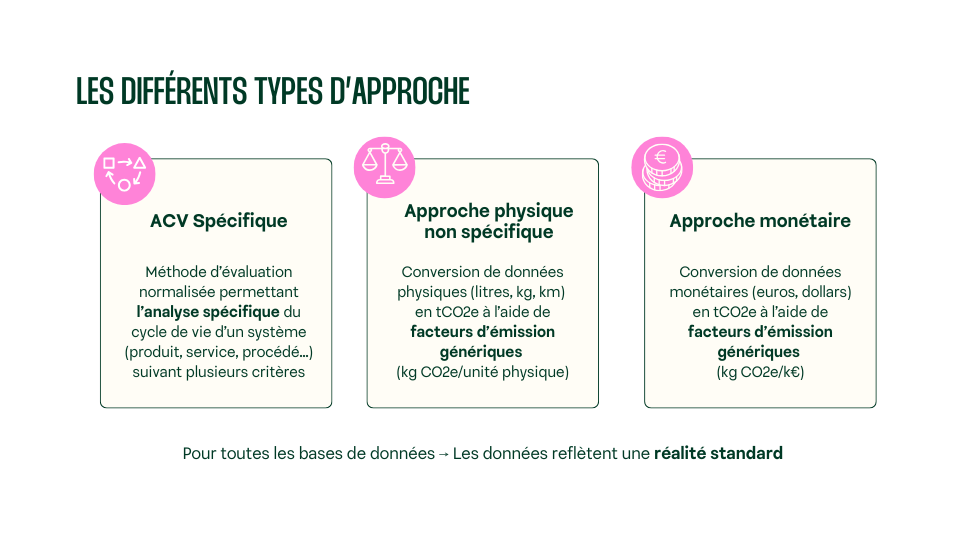

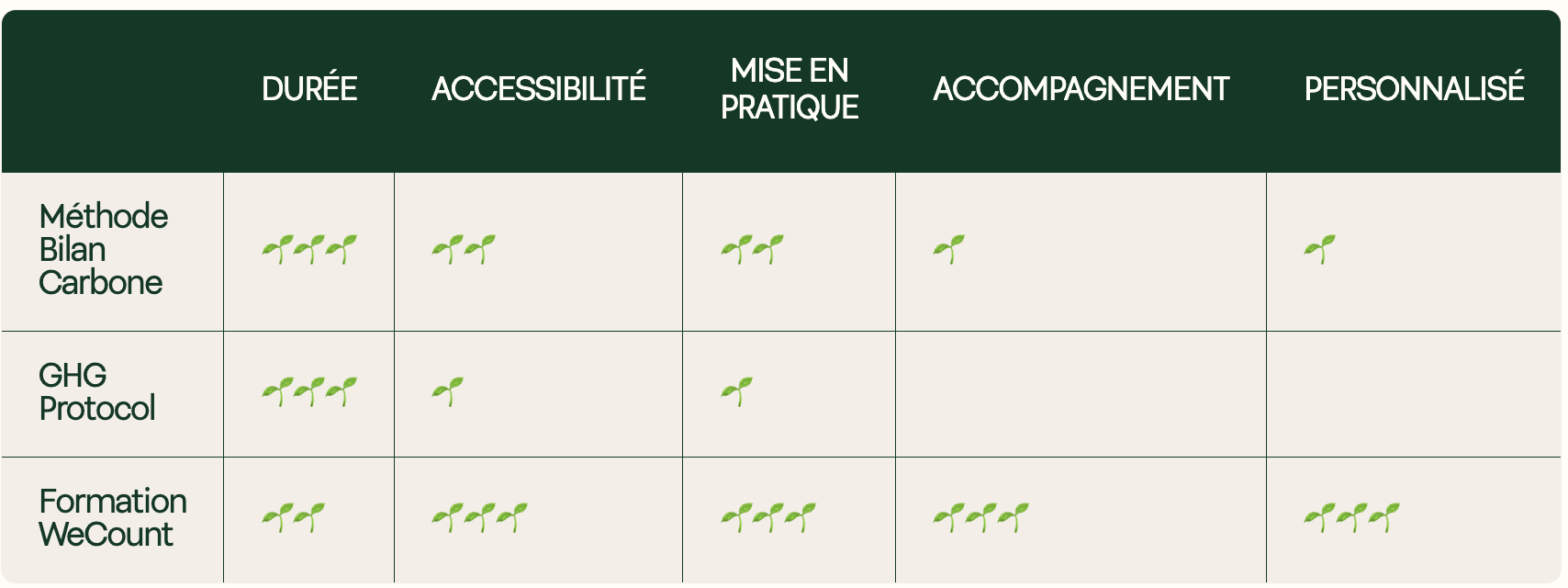

2. Choisir une méthodologie adaptée à vos besoins

Le BEGES réglementaire suit un format défini par l’État, en cohérence avec la norme ISO 14064-1 et son rapport d’application ISO/TR 14069.

Ce cadre garantit la comparabilité et la fiabilité des bilans publiés, mais il reste compatible avec d’autres référentiels reconnus comme le Bilan Carbone® ou le GHG Protocol.

Ces méthodologies peuvent être utilisées en complément du cadre réglementaire pour aller plus loin : affiner la précision des calculs, couvrir l’ensemble des scopes (1, 2 et 3) et structurer une stratégie climat cohérente.

Le bon choix dépend de votre secteur d’activité, de vos contraintes de reporting (CSRD, SBTi, appels d’offres…) et du niveau de maturité de votre démarche.

💡Bon à savoir : WeCount vous guide dans le choix de la méthode la plus adaptée à votre bilan carbone et met à votre disposition sa plateforme de comptabilité carbone pour réaliser rapidement et sereinement vos reportings réglementaires. Besoin d’aide pour choisir la méthode la plus adaptée à votre entreprise ? Contactez-nous !

3. Cadrer le projet et définir votre périmètre

Une fois la méthodologie choisie, il faut structurer le projet et poser un cadre clair. La première étape consiste à désigner un chef de projet, qu’il s’agisse d’un membre de l’équipe RSE, QHSE ou d’un accompagnateur externe comme WeCount.

Trois éléments sont à définir :

- le périmètre organisationnel : entreprise entière, site, filiale…

- le périmètre opérationnel : quelles activités et sources d’émissions couvrir ?

- l’année de référence : généralement N-1, l’année la plus récente avec des données fiables et réprésentative de l’activité de l’entreprise (éviter une année COVID par exemple)

Ce cadrage garantit la cohérence du diagnostic, la comparabilité dans le temps et la clarté des résultats publiés.

4. Collecter les données utiles selon votre activité

La qualité d’un Bilan GES repose avant tout sur la fiabilité des données collectées.

Commencez par les informations les plus accessibles : consommations d’énergie (gaz, électricité, carburants), déplacements professionnels ou factures d’achats majeurs.

Vient ensuite le travail d’affinage, qui dépend directement de votre secteur. Dans le textile, les fournisseurs et les matières premières sont prioritaires. Dans les services, ce sont surtout les déplacements des collaborateurs, le parc numérique ou l’usage du cloud qui pèsent lourd. Dans la culture ou le spectacle vivant, les déplacements des artistes et des publics représentent souvent la part la plus importante.

💡Bon à savoir : ce qui est coûteux ou stratégique pour votre activité correspond très souvent à une source majeure d’émissions.

5. Convertir et analyser les émissions

Une fois les données collectées, il faut les convertir en équivalents CO₂ grâce à des facteurs d’émission.

La référence en France est la Base Carbone® de l’ADEME, régulièrement mise à jour. Elle permet d’associer à chaque donnée un coefficient de conversion.

L’analyse permet de hiérarchiser les postes d’émissions. Dans la majorité des cas, le scope 3 (achats, transport, usage des produits) représente la plus grosse part.

Cette phase est itérative. Face à la masse d’informations à collecter, certaines données difficiles d’accès peuvent être saisies de manière approximative si elles semblent peu significatives. Mais une fois les premiers résultats obtenus, on peut constater que ces postes ne sont pas négligeables et chercher à en affiner la précision lors des cycles suivants. En pratique, lorsqu’il manque des données, on préfère d’ailleurs les surestimer plutôt que les sous-estimer.

6. Définir une stratégie de réduction et publier son bilan

Un Bilan GES n’a de valeur que s’il débouche sur une stratégie.

L’objectif est de transformer vos résultats en priorités claires et en actions de réduction mesurables. Cela peut passer par une baisse des consommations énergétiques, une réorganisation des flux logistiques ou une nouvelle approche des achats et de l’offre produit.

Pour être crédibles, vos engagements doivent s’inscrire dans des cadres reconnus comme la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ou la Science Based Target Initiative (SBTi). C’est ce qui donne du sens à votre trajectoire climat et en garantit la robustesse.

Enfin, si votre entreprise est soumise à l’obligation réglementaire, deux démarches sont indispensables : publier votre bilan sur la plateforme officielle de l’ADEME et déposer un plan de transition, comme le prévoit la Loi Climat et Résilience.

Une fois le bilan réalisé et publié, reste à passer à l’action pour donner corps à vos engagements. Pour franchir cette étape décisive, il existe aujourd’hui des dispositifs et des accompagnements pensés pour faciliter le passage à l’action.

Comment faciliter le passage à l’action ?

Anticiper vous permet de gagner en performance et en crédibilité. Les organisations qui s’engagent tôt réduisent leurs coûts, optimisent leurs ressources et améliorent leur image auprès de clients, investisseurs et partenaires.

Pour atteindre les objectifs fixés (internes ou imposés), vous devez mettre en place un plan d’action concret et mesurable comme nous l’avons détaillé au travers des étapes.

Pour vous aider dans cette démarche, le Diag Décarbon’Action, piloté par Bpifrance et co-financé par l’ADEME, est un levier puissant pour les TPE, PME et ETI de moins de 500 salarié·es, sans bilan GES réalisé depuis 5 ans.

- Le coût total est de 10 000 € HT, la subvention couvre 40 %, soit 6 000 € HT à votre charge ;

- Il inclut un accompagnement de 12 jours-homme sur 6 à 8 mois : diagnostic, plan d’action et valorisation interne/externe.

Avec le programme bilan Carbone de WeCount, vous êtes accompagné à chaque étape de ce parcours : vérification rapide de votre éligibilité et aide au dépôt du dossier, réalisation du bilan GES (scopes 1, 2 et 3), co-construction d’un plan d’action adapté à votre secteur et valorisation de vos engagements auprès de vos parties prenantes.

Contactez un expert WeCount pour en savoir plus et vous accompagner dans vos démarches.

Au-delà des dispositifs d’aide comme le Diag Décarbon’Action, réussir un bilan carbone suppose une méthode adaptée à votre secteur et un accompagnement qui fédère vos équipes sur le long terme. C’est précisément l’approche que nous développons chez WeCount.

L’approche collective de WeCount pour réussir votre bilan carbone

Chez WeCount, nous accompagnons les entreprises par secteur d’activité : BTP, textile, numérique, santé, culture, etc. Chaque secteur a ses spécificités, ses enjeux, ses données clés. Notre méthode s’adapte à votre réalité.

Nous misons sur l’intelligence collective. Les groupes d’entraide entre pairs permettent de partager des bonnes pratiques, de gagner en efficacité et de monter en compétence sur la durée.

Pour faciliter le pilotage, notre plateforme carbone centralise toutes vos données d’émissions. Elle offre :

- une interface simple, pensée pour les non-spécialistes ;

- un suivi structuré des scopes 1, 2 et 3 ;

- des tableaux de bord prêts à l’emploi pour vos reportings extra-financiers (ESG, CSRD).

Et surtout, notre plateforme permet de générer facilement vos reportings réglementaires et extra-financiers : un BEGES conforme aux exigences de l’ADEME pour les structures concernées, mais aussi des livrables adaptés aux démarches volontaires (CSRD, SBTi, Net Zero, etc.).

En combinant expertise sectorielle, dynamique collective et outil de pilotage, nous vous aidons à transformer la contrainte réglementaire en véritable levier de performance et d’engagement durable. Contactez un expert WeCount pour faire le point sur votre situation.

Sources

Pour tester votre éligibilité au Diag Décarbona'Action de la BPIfrance

Page d'accueil Bilan GES de l'ADEME

Code de l’environnement, légifrance.gouv.fr

S’adapter, ne rien faire… combien ça coûte ?, juin 2023, adaptation-changement-climatique.gouv.fr

.jpg)

.png)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)