Pour les organisations, la transition n'est plus un sujet périphérique, mais un impératif de résilience et de performance économique. Loin de désengager, 83 % des dirigeants ont maintenu ou augmenté leurs investissements durables, motivés par l'alliance entre objectifs business et environnementaux (C-Suite Sustainability Report 2025, Deloitte).

2026 marque ainsi l’entrée dans l’ère de la maturité opérationnelle.

Pour les responsables RSE, cela signifie que 2026 ne sera plus seulement l’année du reporting « pour la forme », mais celle d’une intégration renforcée de la durabilité dans le pilotage de la compétitivité et de la résilience des organisations.

Dans cet article, nous décryptons les évolutions qui vont structurer 2026, et les impacts concrets qu’elles auront sur vos priorités et votre pilotage.

Le paysage réglementaire en 2026

Reporting de durabilité : la double dynamique CSRD / VSME

En décembre 2025, le vote au parlement européen de la loi Omnibus a radicalement transformé le paysage du reporting. En relevant les seuils de la CSRD à 1 000 salariés et 450 M€ de chiffre d’affaires, elle a réduit d’environ 80 % le nombre d’entreprises initialement concernées.

Conséquence immédiate, une nouvelle dynamique s’installe. Moins d’entreprises produisent un reporting CSRD complet, mais davantage d’entreprises devront fournir des informations ESG à leurs clients, partenaires et financeurs.

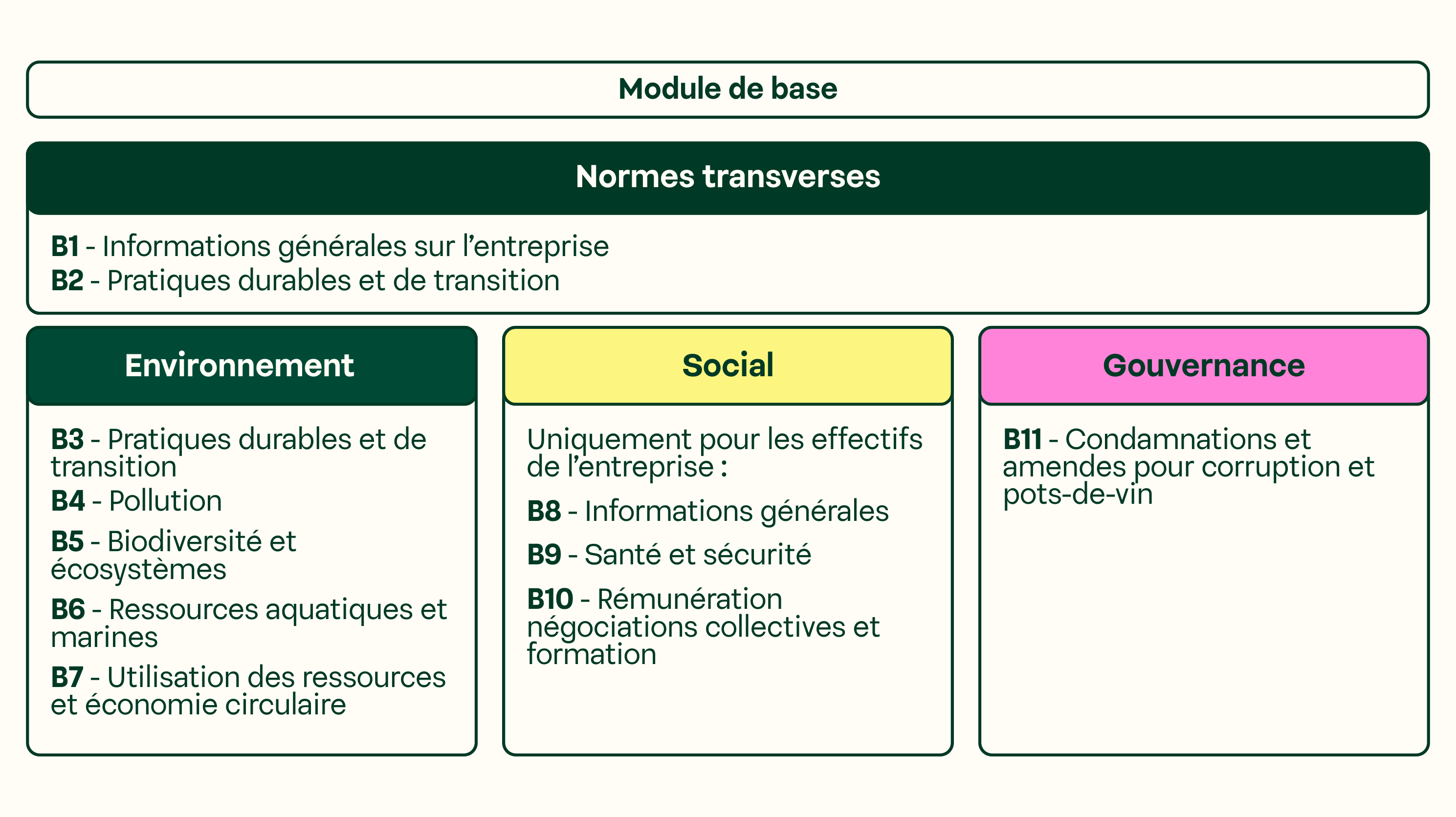

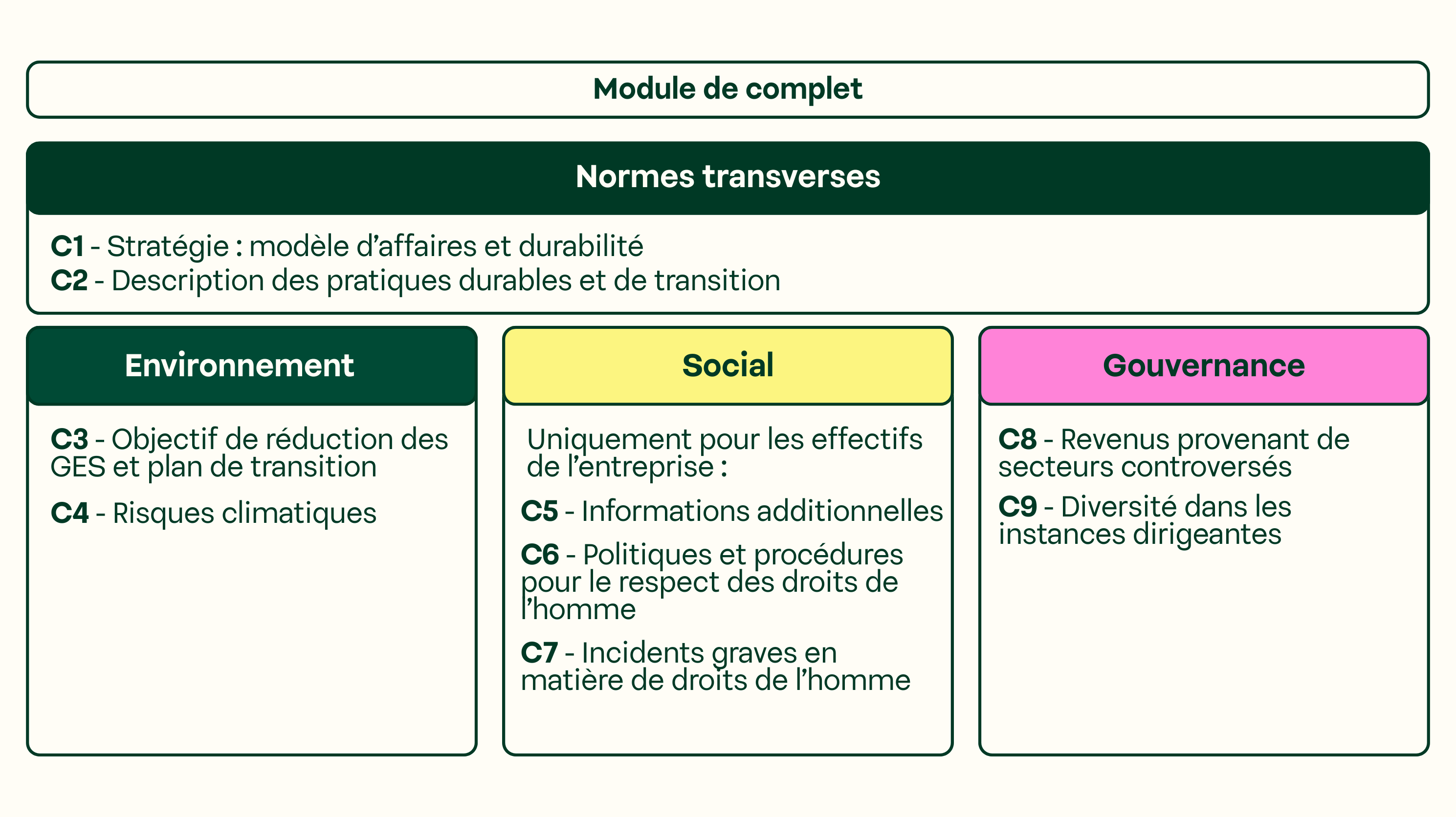

Pour les PME et ETI exemptées, la VSME devient le cadre le plus simple pour répondre de manière structurée aux demandes d’informations ESG de leurs parties prenantes.

Dans ce nouveau cadre, la Value Chain Cap (plafonnement des demandes ESG dans la chaîne de valeur) s’impose. Les demandes adressées aux entreprises hors CSRD doivent, autant que possible, se limiter au périmètre d’informations couvert par la VSME.

Impacts concrets :

- La VSME s’impose comme un langage commun des échanges ESG : La VSME devient progressivement un cadre partagé entre PME/ETI, donneurs d’ordre et acteurs financiers. Selon le premier rapport publié par l’EFRAG sur son adoption, 67 % des utilisateurs de données (banques, grandes entreprises) l’utilisent déjà comme référence pour collecter des informations ESG auprès de leurs partenaires PME.

- Des demandes ESG plus encadrées, sans disparition des attentes : Avec la Value Chain Cap, les donneurs d’ordre doivent en principe limiter leurs demandes au périmètre couvert par la VSME. Il se peut qu’ils cherchent néanmoins à s’assurer que certains enjeux ESG clés sont bien maîtrisés par leurs fournisseurs. Disposer d’une analyse claire de ses enjeux matériels permet d’anticiper ces attentes et d’y répondre de manière structurée.

- Priorisation par la matérialité : L’enjeu n’est plus de tout documenter, mais de se concentrer sur les sujets réellement déterminants (risques, dépendances, opportunités, impacts). Comprendre et agir sur ses enjeux ESG permet de s’approprier les opportunités et minimiser ses risques.

- La fiabilité des données devient décisive : qualité, traçabilité et cohérence des informations pèsent davantage dans l’accès aux appels d’offres et aux financements bancaires.

Si vous souhaitez avancer sans vous perdre dans la complexité réglementaire, WeCount propose un programme ESG conçu pour structurer un reporting crédible et une feuille de route alignée ESRS/VSME 👉 En savoir plus

le MACF (Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières) entre en vigueur

Au 1er janvier 2026, le MACF, également appelé CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) entre dans sa phase définitive, marquant la fin de la période transitoire.

Ce dispositif européen met fin à une forme de concurrence déloyale en appliquant aux produits importés pour six secteurs stratégiques (acier, aluminium, ciment, engrais, électricité, hydrogène) une tarification carbone équivalente à celle supportée par les industriels européens.

L’objectif est double : rééquilibrer la compétitivité carbone entre productions européennes et importations, et inciter les entreprises à privilégier des chaînes d’approvisionnement européennes ou engagées dans des trajectoires de décarbonation crédibles.

Impacts concrets :

- Statut obligatoire : Les entreprises important ces marchandises doivent désormais détenir le statut de « déclarant MACF autorisé », délivré par les autorités douanières.

- Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement : Le MACF pousse à réévaluer les dépendances hors-UE. C'est une opportunité pour les responsables RSE de préconiser des stratégies de relocalisation proche (nearshoring) ou de favoriser des fournisseurs engagés dans des trajectoires de décarbonation crédibles afin de réduire la facture carbone à la frontière.

Autres réglementations environnementales à suivre

L’année 2026 est marquée par une accélération des réglementations sectorielles qui imposent une transformation opérationnelle des modèles d’affaires. Le volet social fait l’objet d’un focus dédié plus loin dans cet article.

- PFAS et polluants éternels : Dès le 1er janvier 2026, la loi n° 2025-188 entre en vigueur, interdisant progressivement la fabrication et l'importation de produits contenant des PFAS dans des secteurs clés comme les cosmétiques, le textile, l'habillement et les chaussures.

- Économie circulaire du plastique : Pour encourager l'incorporation de matières recyclées, un système de bonus/malus financier est instauré au 1er janvier 2026 pour plusieurs filières (électronique, jouets, bricolage). La recyclabilité devient ainsi un avantage économique direct pour les producteurs.

- Règlement Déforestation (EUDR) : L'application est désormais fixée au 30 décembre 2026 pour les grands opérateurs et au 30 juin 2027 pour les PME. Les entreprises concernées devront produire une déclaration de diligence raisonnable (DDR) pour garantir que leurs produits (café, cacao, bois, caoutchouc, etc.) n'ont pas causé de dégradation forestière.

- Simplification de la Taxonomie verte : Un nouveau régime, applicable dès les rapports publiés en 2026 (pour l'exercice 2025), introduit une logique de matérialité financière. Les entreprises peuvent désormais se dispenser de l'évaluation technique complexe pour les activités jugées non significatives financièrement au regard de seuils de Capex et Opex. Ces activités doivent néanmoins faire l'objet d'une déclaration simplifiée..

- SNBC 3 : attendue au printemps 2026, la 3e Stratégie Nationale Bas-Carbone fixe un rythme de réduction des émissions de 5 % par an jusqu’en 2030, puis 7 % par an ensuite, impliquant une transformation profonde des secteurs pour diviser les émissions par 6 en l’espace de seulement 20 ans.

Impacts concrets :

- Arbitrages matières et éco-conception : Les interdictions (PFAS) et les incitations (Plastique) forcent des arbitrages immédiats sur la composition des produits et le choix des fournisseurs.

- Traçabilité et gestion des risques : Une entreprise peut être déstabilisée par ce qui se passe chez ses fournisseurs. La capacité à fournir des données de traçabilité robustes est désormais une condition d'accès au marché européen.

- Fiabilisation de la donnée : Même avec la simplification, la Taxonomie reste un indicateur de solvabilité et de valorisation. Le quotidien du responsable RSE consiste désormais à transformer ces chiffres en preuves de résilience pour rassurer les financeurs qui exigent des rapports précis sur la part d'activités durables.

Les 9 tendances RSE 2026 : ce qui change concrètement pour les organisations

Le responsable RSE confirme son rôle de chef d’orchestre transversal

En 2026, la RSE se décentralise pour devenir une responsabilité partagée par les fonctions métiers. Elle n’est plus portée par une seule fonction, mais diffusée dans les achats, la finance, les opérations, l’innovation, les filiales…

On parle de plus en plus de Responsabilité Territoriale de l’Entreprise (RTE) : l’action se joue là où se prennent les décisions concrètes et là où l’impact se produit.

Impact concret :

Une RSE distribuée dans les fonctions clés : finance (indicateurs de robustesse et de solvabilité), achats (chaîne de valeur, conformité, risques), innovation (éco-conception, circularité). Le rôle du responsable RSE évolue : moins “porter seul”, plus animer, coordonner et donner une direction commune.

Embarquer la direction : un prérequis non négociable

Sans direction engagée, la RSE plafonne. En 2026, cette réalité devient plus visible parce que les sujets RSE touchent directement les décisions business : investissements, chaîne de valeur, conformité produit, accès aux marchés et aux financements.

Impacts concrets :

- Les compétences clés du responsable RSE deviennent aussi politique et pédagogique : il faut être désormais capable de traduire des enjeux climat et ESG en éléments compréhensibles pour la direction, en lien avec la performance économique et les arbitrages stratégiques.

- Des échanges plus structurants avec le CODIR : le discours évolue, moins de jargon, davantage de scénarios, de conditions de mise en œuvre, de conséquences opérationnelles et de résultats chiffrés.

- L’usage de cadres de références pour avancer : des démarches type ACT Pas à Pas sont de plus en plus mobilisées pour ancrer une stratégie climat dans la gouvernance et la décision.

💻 Pour aller plus loin sur ce sujet, découvrez Les Pépites #5 – Embarquer sa direction, un webinaire animé par les experts WeCount et la Convention des Entreprises pour le Climat. Vous apprendrez comment déclencher l’adhésion au plus haut niveau et dépasser les résistances.

Scope 3 : la décarbonation de la chaîne de valeur change d’échelle

En 2026, l’attention se concentre massivement sur le Scope 3, qui représente souvent plus de 80 % de l’empreinte carbone des entreprises.

Cette bascule n’est plus théorique : elle est portée par les exigences des donneurs d’ordre, les cadres méthodologiques existants et la prise de conscience des risques liés aux chaînes d’approvisionnement.

Les entreprises sont de plus en plus incitées à travailler avec leurs fournisseurs, plutôt qu’à se limiter à une consolidation de données. Les démarches collectives, sectorielles ou territoriales prennent ici tout leur sens pour mutualiser les efforts et éviter une approche fragmentée.

Impacts concrets :

- La collaboration inter-entreprises devient un levier central : La réduction des émissions passe par des coalitions (comme le PACTE Industrie ou le Fashion Pact) pour transformer des filières entières plutôt que des acteurs isolés.

- Climat et sécurisation des approvisionnements se rejoignent : les stratégies de décarbonation intègrent désormais des enjeux de dépendance, de relocalisation proche (nearshoring). Le pilotage climat devient indissociable des choix d’achats et de logistique.

- Le scope 3, un sujet stratégique à l’interface entre RSE, achats et opérations : il ne s'agit plus seulement de limiter son impact mais de bâtir une chaîne de valeur résiliente et créatrice de valeur économique.

- Économie circulaire, éco-conception et scope 3 : dans un contexte de tensions sur les matières premières et de dépendances géographiques, l’intégration de matières recyclées, l’allongement de la durée de vie des produits et le développement de boucles de réemploi peuvent devenir des leviers clés d’adaptation pour réduire l’empreinte carbone et sécuriser les approvisionnements.

Trajectoires et référentiels : vers une clarification méthodologique

Plusieurs évolutions méthodologiques structurent le climat en 2026.

La consultation du GHG Protocol sur les méthodes de calcul liées à l’énergie et les mises à jour attendues du Net-Zero Standard de la SBTi témoignent d’un mouvement de clarification, dans un contexte où les entreprises attendent davantage de lisibilité et de stabilité.

L’enjeu n’est pas de multiplier les cadres, mais de renforcer la cohérence entre mesure, trajectoire et décisions.

Impacts concrets :

- Les responsables RSE doivent renforcer leur capacité d’arbitrage méthodologique.

- La robustesse des hypothèses et des choix de calcul devient aussi importante que le résultat chiffré.

- Les trajectoires crédibles prennent le pas sur les engagements génériques.

👉 Vous souhaitez structurer une trajectoire climat robuste et crédible ? Chez WeCount, nous accompagnons les organisations dans la démarche ACT Pas à Pas pour relier pour relier ambition climatique, décisions stratégiques et mise en œuvre opérationnelle, en tenant compte de leurs contraintes réelles. Découvrez dès maintenant notre accompagnement ACT Pas à Pas.

Adaptation : une stratégie rentable, pas seulement défensive

Dans un contexte où les aléas climatiques gagnent en fréquence, en intensité et en imprévisibilité, l’adaptation s’impose progressivement dans la stratégie des entreprises comme un levier de continuité d’activité, de résilience et de performance économique.

Canicules, stress hydrique, inondations, incendies ou tensions sur les ressources affectent déjà les coûts, les marges, la productivité des entreprises. Ces impacts ne se limitent pas aux sites opérationnels : ils concernent l’ensemble de la chaîne de valeur.

Le rapport Returns on Resilience (Systemiq) apporte un éclairage décisif : chaque dollar investi dans l’adaptation génère plus de dix dollars de bénéfices économiques, via les pertes évitées, les gains opérationnels et les co-bénéfices sociaux.

Le marché mondial des solutions d’adaptation pourrait ainsi atteindre 1 300 milliards de dollars par an d’ici 2030.

Impacts concrets

- L’adaptation devient un sujet de pilotage stratégique : les entreprises commencent à intégrer les risques physiques dans leurs décisions d’investissement, de localisation, de conception des infrastructures et de sécurisation des approvisionnements.

- La chaîne de valeur devient centrale : les vulnérabilités climatiques se situent souvent hors du périmètre direct. Dépendance à certaines zones géographiques, fournisseurs critiques, ressources naturelles clés (eau, énergie, matières premières). L’analyse de résilience doit couvrir l’amont comme l’aval.

- La quantification de l’inaction progresse : même sans modélisation financière complexe, estimer les impacts potentiels sur le chiffre d’affaires, les CAPEX, les coûts d’assurance ou les interruptions d’activité permet de prioriser les actions et d’arbitrer plus efficacement.

- De nouvelles attentes émergent du marché : régulateurs, assureurs, banques et grands clients attendent de plus en plus la démonstration d’une gestion proactive des risques climatiques et d’un plan d’adaptation crédible, en lien avec les exigences CSRD (ESRS E1).

👉 Chez WeCount, un programme collectif dédié à l’adaptation est déjà déployé. En 4 mois, il vise à aider plusieurs organisations à identifier leurs principaux risques climatiques physiques et opportunités, à évaluer les impacts financiers potentiels et à construire un plan d’adaptation priorisée, opérationnelle et pilotable. Si vous souhaitez en discuter, contactez-nous.

Numérique responsable et IA : concilier innovation et sobriété

En 2026, le numérique responsable devient un enjeu de pilotage à part entière, sous l’effet de la généralisation de l’intelligence artificielle. Les choix numériques ne relèvent plus uniquement de l’IT : ils ont désormais des impacts directs sur l’empreinte environnementale, les coûts d’exploitation et la crédibilité des trajectoires climat.

Une tendance se confirme nettement : avec la généralisation de l’IA, la part de l’impact environnemental liée aux usages est vouée à augmenter dans les années à venir, sous l’effet de l’intensification des usages numériques, de l’augmentation des volumes de données et de la multiplication du nombre des terminaux.

Les travaux menés par Carbone 4, présentés lors de notre webinaire Les Pépites #4 – IA, mode d’emploi pour les responsables RSE, montrent par exemple qu’une requête textuelle générée par un modèle d’IA émet en moyenne 1,15 g de CO₂, contre environ 0,2 g de CO₂ pour une requête sur un moteur de recherche classique et que plus de 85 % de l’empreinte provient des phases d’entraînement et d’inférence dans les data centers.

Dans ce contexte, l’IA cesse d’être un simple sujet d’innovation pour devenir un enjeu de gouvernance RSE. La question n’est plus « faut-il utiliser l’IA ? », mais où, pourquoi et à quelles conditions.

Un récent sondage mené par WeCount auprès de plus de 500 responsables RSE met en lumière un point de vigilance pour 2026 : dans près de 70 % des organisations, les responsables RSE restent peu associés aux décisions d’usage de l’intelligence artificielle.

Or ces choix, souvent pilotés côté IT ou innovation, peuvent rapidement se traduire par une augmentation des usages… et donc des impacts.

Impacts concrets

- La sobriété numérique et l’éco-conception des services s’imposent comme des priorités : l’enjeu est désormais de faire des choix éclairés sur les usages réellement utiles et sur la conception des services numériques déployés.

- L’IA devient un sujet de gouvernance : dès lors que ses usages ont des impacts environnementaux, ils appellent des arbitrages explicites, de cadrer les usages, fixer des garde-fous et éviter les effets rebonds.

- La fonction RSE joue un rôle de tiers de confiance : apporter une lecture critique sur les impacts, les limites et les conditions d’un usage responsable.

📕 Pour aller plus loin, accédez aux résultats complets du sondage WeCount mené auprès de plus de 500 responsables RSE : “IA & RSE : où en sont les organisations ?”

La biodiversité s’impose comme un pilier stratégique

En 2026, la biodiversité n'est plus un sujet périphérique éclipsé par le climat ; elle s'impose comme un pilier stratégique de même niveau.

Ce basculement est dicté par une réalité économique brutale : plus de 50 % du PIB mondial dépend directement du bon fonctionnement de la nature (eau, pollinisation, régulation thermique, matières premières…).

La tendance majeure est l’intégration de la nature dans la gestion des risques financiers. Grâce à l'alignement de cadres comme la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), la perte de biodiversité est désormais traitée comme un risque capable d'affecter la solvabilité des entreprises.

Impacts concrets :

- Intégration financière : la biodiversité tend à devenir un critère de plus en plus regardé par les investisseurs et les banques, à mesure qu’elle est reconnue comme un risque financier.

- L’essor de l’économie régénérative : l'objectif n'est plus seulement de limiter les externalités négatives mais de générer un impact positif en restaurant activement les écosystèmes dont elle dépend (agriculture régénératrice, végétalisation du bâti, biomimétisme…).

Économie circulaire, éco-conception : leviers réglementaires et économiques

En 2026, l’économie circulaire et l’éco-conception ne relèvent plus uniquement de bonnes pratiques : elles s’inscrivent dans des évolutions réglementaires concrètes qui impactent la compétitivité des organisations.

L’élargissement de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) en France marque un tournant avec la mise en place effective, depuis le 1er janvier 2026, de la nouvelle filière pour les emballages professionnels. Ce dispositif contraint désormais les entreprises à financer ou gérer la fin de vie de ces emballages, étendant strictement le principe du "pollueur-payeur" aux produits utilisés par les professionnels (industriels, commerçants, artisans).

Parallèlement, la régulation de l'ultra-fast fashion se durcit. Bien que l'adoption finale de la loi dédiée ait été repoussée suite à des réserves de la Commission européenne, le gouvernement français agit immédiatement via la révision du cahier des charges de la REP textile pour imposer un "malus significatif".

Concrètement, le montant de cette pénalité sera calculé selon la note environnementale du vêtement (l'éco-score), entré en vigueur le 1er octobre 2025,. L’éco-conception devient donc stratégique pour améliorer cette note et préserver ses marges.

Impact concret

- L’éco-conception devient un levier économique : Elle permet de réduire le montant des taxes de recyclage (éco-contributions) versées aux éco-organismes agréés (ex: Refashion), d’éviter les pénalités financières liées aux produits polluants et de s'aligner sur les nouveaux standards de durabilité.

Le pilier social : facteur d’attractivité et de performance durable

En 2026, le volet social sort de l'ombre des enjeux environnementaux sous la double impulsion des exigences des générations Y/Z et d'un agenda législatif strict. Il ne s'agit plus simplement de « Qualité de Vie au Travail », mais de transformations profondes des politiques RH, des pratiques managériales et de la gestion des talents.

Plusieurs évolutions structurent l’agenda social :

- Transparence salariale : la directive européenne sur la transparence des rémunérations, adoptée en mai 2023, devra être transposée dans le droit français avant le 7 juin 2026. Elle impose de nouvelles obligations aux entreprises en matière d’information sur les écarts de rémunération et renforce les exigences d’égalité femmes-hommes.

- Emploi des seniors : mise en place d’un malus pour les entreprises de plus de 300 salariés ne respectant pas les objectifs d’emploi.

- Parentalité : allongement du congé de naissance (+2 mois pour chaque parent).

Impacts concrets

- Attractivité et rétention : l’alignement des valeurs et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle deviennent déterminants pour attirer et fidéliser les talents.

- Performance opérationnelle : santé mentale, réduction du stress et engagement des équipes influencent directement l’absentéisme et la qualité du travail.

- Engagement des équipes : les organisations qui impliquent davantage leurs collaborateurs gagnent en stabilité sociale et en résilience.

Financer sa transition climat en 2026 : les dispositifs à connaître

| Dispositif |

Pour qui |

Ce que ça finance |

Montant / prise en charge |

|

Bpifrance

Diag Décarbon'Action

Lien utile

|

PME et ETI de moins de 500 salariés, n’ayant pas réalisé de bilan GES dans les 5 dernières années, avec plus d’un an d’existence.

Au-delà de ce seuil, les demandes sont étudiées au cas par cas.

|

Diagnostic des émissions de GES (scopes 1, 2 et 3),

mise en place des premières actions de conduite du changement au sein de l’entreprise,

supports pour communiquer et valoriser la démarche.

|

Subvention de 40% par la BPI.

Montant max : 10 000 € HT.

Reste à charge entreprise : 6 000 € HT.

|

|

ADEME / ACT

ACT Pas-à-Pas

Lien utile

|

Entreprises de toutes tailles disposant d’un bilan carbone récent (moins de 2 ans).

|

Synthèse des risques et opportunités,

élaboration d’un plan climat stratégique à moyen terme (2035) et long terme (2050),

plan d’actions chiffré et opérationnel à 12 mois (impacts CO₂e, coûts, planning).

|

Entreprises industrielles :

ETI et + : coût 28 900 €, subvention 60 %, reste à charge 11 560 €

PME : subvention 70 %, reste à charge 8 670 €

TPE : subvention 80 %, reste à charge 5 780 €

Entreprises non industrielles :

ETI et + : subvention 60 % plafonnée à 18 k€, reste à charge 11 560 €

PME : subvention 70 % plafonnée à 18 k€, reste à charge 10 900 €

TPE : subvention 80 % plafonnée à 18 k€, reste à charge 10 900 €

Le coordinateur ACT doit être formé (coût formation : 1 000 € HT).

Pour les entreprises industrielles : prise en charge de la formation à 80 % (<250 salariés) et 40 % (>250 salariés).

Le reliquat peut être pris en charge par l’OPCO.

|

|

ADEME

PACTE Industrie

Lien utile

|

Toutes les PME et ETI du secteur industriel.

|

Accompagnement via études et coaching sur : management de l’énergie (audit énergétique, feuille de route...),

stratégie de décarbonation (via ACT Pas-à-Pas), financement de la transition (montage financier des projets d’investissement).

|

Taux de prise en charge selon taille :

80 % pour les TPE

70 % pour les PME

60 % pour les ETI et grands groupes.

Prestations réalisées par des prestataires référencés PACTE Industrie ou ACT Initiative.

|

|

ADEME / CEE

PACTE Entreprise (éligible CEE)

Lien utile

|

Entreprises privées, TPE/PME ayant des bâtiments d'activités tertiaires,

assujetties ou pas au Dispositif Éco-Énergie Tertiaire (DEET), souhaitant s’engager dans une démarche

volontaire d’actions de réduction importante de leurs consommations d’énergie.

|

Audits énergétiques, stratégies énergie/climat (incluant ACT Pas-à-Pas et ACT Évaluation), études d'ingénierie de travaux (maîtrise d'oeuvre/AMO) visant à préparer des rénovations ou des optimisations énergétiques, actions d’efficacité énergétique sur bâtiments.

|

Prise en charge via le dispositif des CEE.

Montant variable selon la nature des prestations (audit, ingénierie, accompagnement ACT, travaux) et la taille de l’entreprise.

Le niveau de financement est défini au cas par cas.

|

|

Régions / collectivités

Aides régionales / métropoles / départements

Lien utile

|

Généralement PME et TPE. Critères variables selon la région (taille, secteur, chiffre d’affaires, etc.).

|

Variable selon dispositifs : diagnostics, accompagnement, financement de plans d’actions, investissements liés à la transition écologique...

|

Montants variables.

Exemples : dispositif CEDRE (région PACA) : aide jusqu’à 3 000 € ;

AGRI Bas Carbone (région Bretagne) : diagnostic GES + plan d’action sur 5 ans, taux jusqu’à 60 % du coût HT.

|

OPCO

Financement formation RSE / climat

Lien utile : France compétences

Lien utile : FSE

|

Toutes entreprises, selon leur branche professionnelle (11 OPCO : 2i, Afdas, Atlas, Constructys, EP, Ocapiat, Uniformation, Mobilité, Commerce, AKTO, OPCO Santé).

|

Financement de formations liées au climat, à la RSE, reportings ESG, à la montée en compétences des équipes.

|

Prise en charge partielle ou totale selon l’OPCO et la branche professionnelle.

Se renseigner auprès de son OPCO pour définir la méthode de financement (FNE/FSE/Plan de développement des compétences). Les méthodes de financement peuvent varier d'années en années, et les montant de prise en charge également.

|

|

Bpifrance

Diag Adaptation

Lien utile

|

Entreprises de 1 à 499 salariés, avec au moins 1 an d’existence.

|

Identification des risques physiques liés au changement climatique

et construction d’un premier plan d’actions pour réduire la vulnérabilité (sécheresses, canicules, inondations, grêle, etc.).

|

Subvention à hauteur de 50 % du coût.

Reste à charge pour l’entreprise : 3 000 € HT.

|

👉 Vous souhaitez structurer ou faire évoluer votre démarche RSE et climat en 2026 ? Les équipes WeCount accompagnent les organisations pour passer de l’analyse à l’action, avec des méthodes, des outils et des programmes adaptés à vos enjeux. Contactez-nous pour en discuter.

Ressources

Prix du carbone : évolution, marché et prévisions, Optima Énergie, janvier 2026

Vers la 3e Stratégie nationale bas-carbone (SNBC 3), Ministère de la Transition écologique, janvier 2026

Responsabilité Élargie du Producteur : une nouvelle filière éligible, Weblex, janvier 2026

Fast fashion : où en sont les mesures politiques pour réguler le secteur en France ?, Carenews, janvier 2026

Tendances RSE 2026 : la régénération pour une continuité économique contributive, Nous Sommes Vivants, janvier 2026

Le calendrier des événements RSE à suivre en 2026, Novethic, janvier 2026

2026 : après l’effondrement de la RSE, voici l’année de la radicalité et de la créativité !, The Good, janvier 2026

High Court rules that forced labour and exploitation claims against Dyson will be tried next year, LeighDay, janvier 2026

The Visionary CEO’s Guide to Sustainability 2025, Bain & Company, 2025

Transparence des salaires : ce qui va changer, Service Public Entreprendre, octobre 2025

Le règlement sur les données (Data Act) : un nouveau cadre européen pour le partage et l’utilisation des données, CNIL, décembre 2025

Stratégie nationale bas carbone : les cinq points qu'il ne fallait pas louper !, Construction21, décembre 2025

2025 C-suite Sustainability Report, Deloitte, 2025

.avif)

%20(1).png)

.png)

.avif)

.avif)

%20-%20Site%20web%20(3).avif)

.avif)

.avif)

%20-%20Site%20web%20(1).avif)

%20-%20Site%20web%20(2).avif)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)